海派之源-汇游徐家汇丨水过留痕,人文遗脉,溯源“三川汇流”,追忆徐家汇城市发展

海派之源·汇游徐家汇系列 | 每月的最后一个周六,让我们身处徐家汇源的大气场中,与海派文化相识相逢,和经典时尚相依相伴!

本期主题——三水汇流,肇嘉浜、李漎泾、蒲汇塘的故事

本次汇游徐家汇活动,由上海社会科学院历史研究所副研究员段炼老师讲述徐家汇三水汇流的历史。

活动主讲人:段炼

段炼,上海社会科学院历史研究所副研究员、硕士生导师,上海市抗战研究会副秘书长、上海市中共党史学会理事、上海市地方史志学会理事、上海市宋庆龄研究会理事,东方讲坛特聘讲师。主要从事上海地方史、中共党史、口述历史及博物馆学研究。曾主持“博物馆与口述历史”“上海地区年画艺术史料整理与研究”等上海市哲社规划课题。著有《探索与实践:博物馆与口述历史》,主编《往事与记忆:上海地区博物馆、纪念馆口述访谈录》《浦东道教年鉴(2008-2012)》《记忆肇嘉浜》,与人合作出版《考古百问》《话说沪商》《上海会馆公所史话》《孙中山上海史迹寻踪》《宋庆龄上海史迹寻踪》《史事与史迹:孙宋孔蒋家族在上海》《一个共产党人的数学人生:谷超豪传》《一个人与一个系科:于同隐传》等著作,在各类刊物发表论文数十篇。

明万历三十五年(1607年),明代科学家徐光启安葬其父于原肇嘉浜和李漎(cóng)泾两水汇合处西侧。崇祯六年(1633年)徐光启病逝,亦归葬于此。初由南市徐氏家族十几户子孙来此结庐守墓,其后后裔繁衍,聚居成村,渐成集镇,初名徐家厍(shè),又因位处肇嘉浜、李漎泾与蒲汇塘三水汇合之处,故得名“徐家汇”,徐汇区名也由此而得。

徐家汇

三水汇流的徐家汇,是当时上海县城前往松江府城船只必经之地,也是通向吴淞江和黄浦江的航运枢纽,便利的交通条件为近代徐家汇的繁荣发展奠定了基础。如今在徐家汇附近,还保留了许多肇嘉浜、李漎泾、蒲汇塘的遗迹和故事。

肇嘉浜

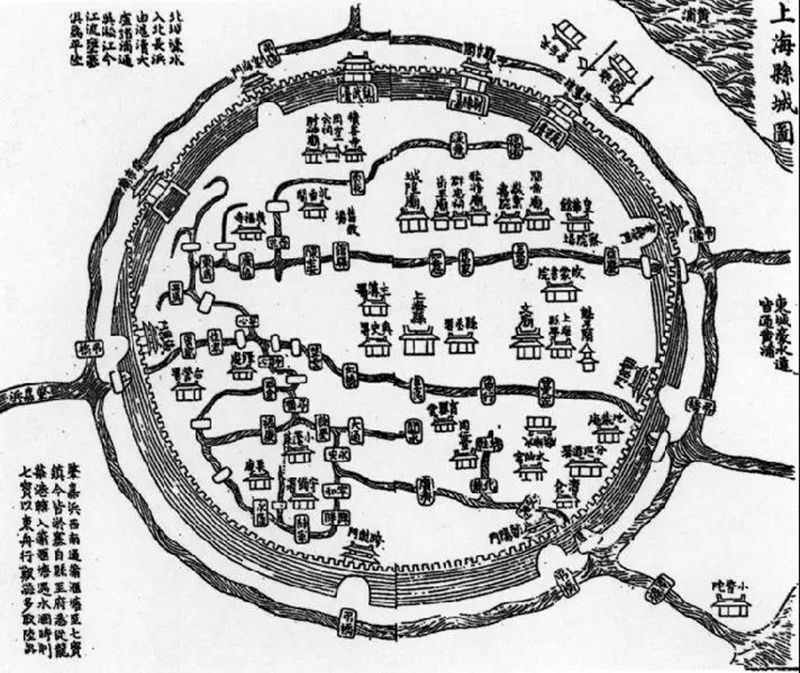

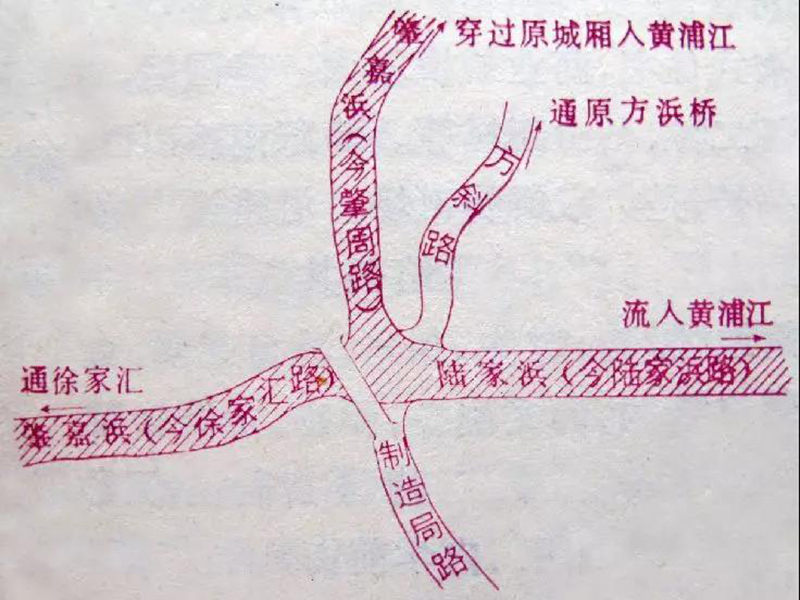

在19世纪中叶,肇嘉浜还是一条通航河道。肇嘉浜东起朝宗门(今大东门)水门,引黄浦江水横贯上海县城,西出仪凤门(今老西门)水门南下,流至斜桥改向西行,直奔徐家汇的蒲汇塘,两河交汇处称蒲肇河,向西可通航至七宝。

1948年航拍的肇嘉浜河道

肇嘉浜的南北两支流即中心河(又名穿心河)是旧城厢南北流向的干河,汇通肇嘉浜、方浜、薛家浜,接连众多支流,以肇嘉浜为骨干,组成城内外水网。

随着上海开埠,肇嘉浜北岸被扩占为法租界,沿岸开办了一批工厂,租界内也兴建了很多住宅。大量工业废水、生活污水未经处理就直接排入肇嘉浜。又因肇嘉浜位处于华界和租界交界处,两边都不治理,至抗日战争前夕,河道逐渐淤浅变稠,仅能勉强通航小船。同时,战争的爆发,使得大量周边省市难民涌入肇嘉浜两岸,搭棚落脚谋生,肇嘉浜两岸逐步形成棚户区,出现了许多“滚地龙”——用竹片芦席简单搭建的栖身之所,或是船民搭块板到岸上的半水上人家。

上海旧县城水道示意图(黄线部分为肇嘉浜)

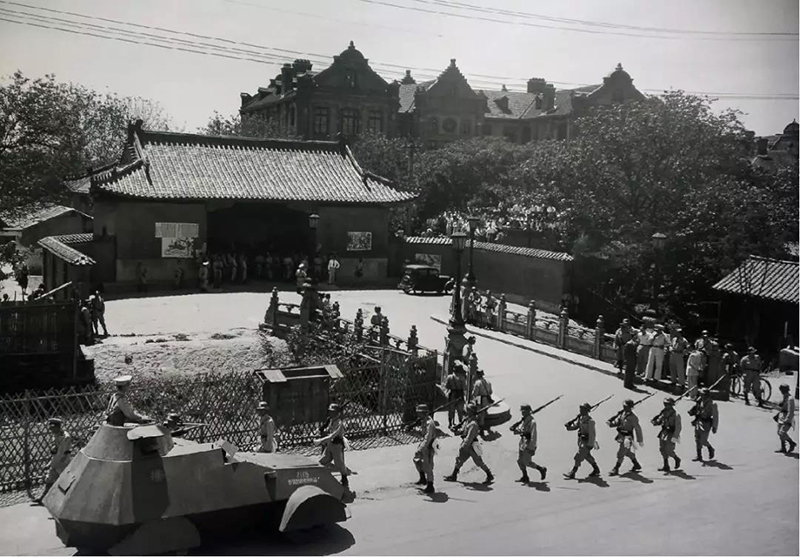

1862年,太平天国占领苏州后上海戒严,法租界当局为防守租界和徐家汇天主堂,在上海县西门外经方浜桥及肇嘉浜北侧筑成一条军用马路,这是法租界越界筑路的第一条马路,也是徐家汇路的由来。徐家汇路和斜徐路原本是隔河相望平行的两条路,后因市政建设道路拓宽,斜徐路并入徐家汇路,现仅在丽园路留有一小段遗迹。

徐家汇路旧景

徐家汇路位置示意图

1954年,上海市政府开始治理肇嘉浜。1956年12月29日,作为上海工人亲手兴建的第一条林荫大道,肇嘉浜被正式命名为“肇嘉浜路”,安上了第一批路牌。1957年,肇嘉浜被全线填平,原河边1000多户居民迁入漕溪新村;原打浦桥以西的徐家汇路并入肇嘉浜路,因此现在的徐家汇路只剩下打浦桥到制造局路一段,不再通往徐家汇了。

李漎泾

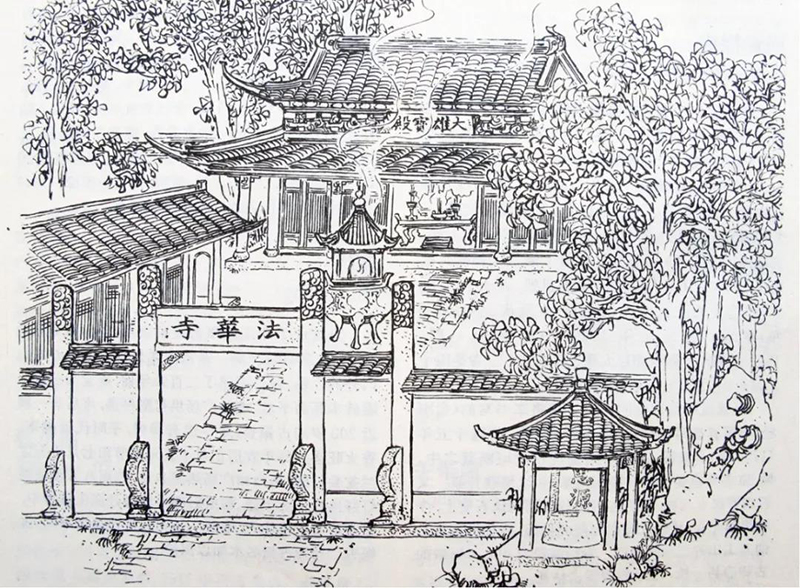

民间曾有“先有法华,后辟上海”的说法。李漎泾蜿蜒曲折十余里,西起今周家桥东迄徐家汇,沿河形成东西长约3里的街道(今淮海西路至凯旋路),以法华禅寺为中心,分为东镇和西镇,合称法华镇。

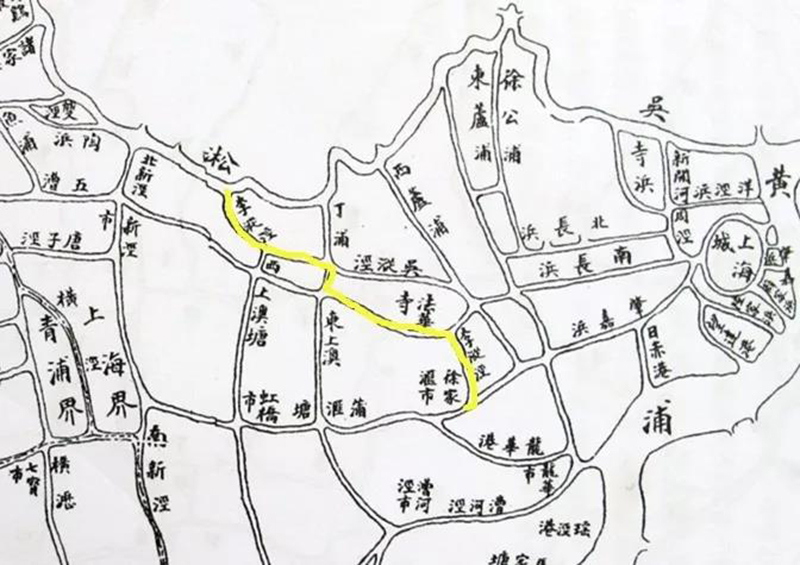

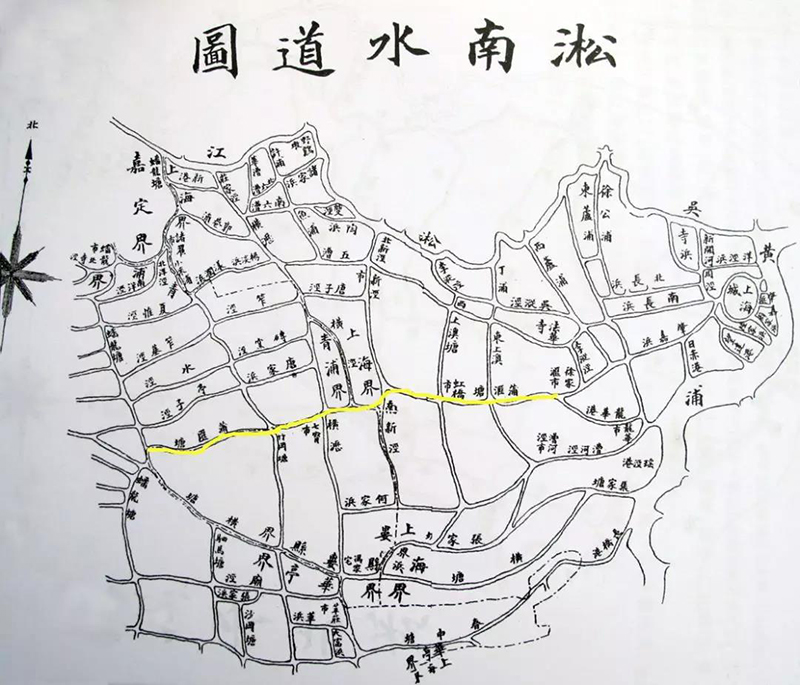

淞南水道图局部(黄线部分为李漎泾)

北宋开宝三年(970年),惠禅法师在李漎泾北岸兴建法华禅寺。崇宁元年(1102年),在南岸又建起一座观音慈报禅院。随着两寺香火日盛,乡民也向寺庙四周聚集。北宋靖康元年(1126年),金兵南侵,宋室南渡,一些达官缙绅相继迁此定居,民宅商肆以法华寺为中心,沿李漎泾东西两侧扩展。

明嘉靖年间(1522-1566年),法华寺周边形成了具有一定规模的集镇,因法华寺闻名四方,集镇得名“法华”,李漎泾也因此拥有了“法华港”“法华浜”之代称。清乾隆、嘉庆年间(1736-1820年),法华古镇进入鼎盛时期,成为上海县西部首要集镇。以李漎泾为中心的河道成网,北接吴淞江,南通肇嘉浜、蒲汇塘,有航运和灌溉之利。以李漎泾沿岸集镇为中心,包括今徐家汇、龙华、曹家渡、静安寺等地的法华古镇,是上海县城与太湖流域各地区之间交通要地。

清咸丰三年(1853年)后,古镇经历多次战火洗劫,遭到破坏。1915年,李漎泾最后一次疏浚,之后因河道淤塞,航运不便,古镇逐渐衰落,此时徐家汇逐渐兴起。

交大校门桥

在政府对徐家汇地区进行改造前,交通大学徐汇校区的校门前曾有一条小沟渠,是李漎泾的一小部分,改造后沟渠被填埋,仅保留下了跨越沟渠的“校门桥”。

蒲汇塘

淞南水道图(黄线部分为蒲汇塘)

蒲汇塘在徐汇中心区西南部,西起蟠龙港,东流至小闸,经穆家塘港入漕河泾港,全长19公里,曾经是松江、青浦低洼地区通往黄浦江的重要水道之一。随着时代的发展,肇嘉浜、李漎泾早已被填没,唯存内环高架以外蜿蜒向西的蒲汇塘。

土山湾

清代以前,蒲汇塘自小闸镇向东接肇嘉浜,称蒲肇河,至土山湾(今上海电影博物馆处)分成二支,一支往东通日晖港入黄浦江;主流一支向东南流经外芦浦港,在龙华镇济公滩(今龙华路龙华寺东)处接龙华港,经百步桥入黄浦江。

1836年,时任江苏巡抚林则徐兴修水利,下令疏浚河道,将淤泥堆积在原肇嘉浜和蒲汇塘两条河流交汇的河湾处。淤泥越堆越高,这处河湾也因此得名土山湾。百年时光里,于此创办的土山湾孤儿工艺院,无意间掀开了中国近代文化史上重要的一页。

土山湾是中国西洋画的摇篮,造就了一代代艺术名家;土山湾是近代上海工艺和海派文化的源头之一,创造了中国工艺史上诸多第一;土山湾是走出国门,走向世界的先导,开近代上海乃至中国风气之先。

曾经连接斜桥路到土山湾的道路,就是现在的斜土路。1957年,政府填没蒲汇塘土山湾至中山西路河段,筑成蒲汇塘路。

土山湾孤儿工艺院

现位于蒲汇塘路上的土山湾博物馆,馆藏珍品不胜枚举,不仅有世界雕塑大师张充仁、海派黄杨木雕创始人徐宝庆的代表作等弥足珍贵的艺术菁华,更有镇馆之宝“中国牌楼”,及木塔、水彩画等文化瑰宝,向市民游客展示着土山湾在近代中西文化交流中的作用、影响和历史地位。现更有岁月留声——光辉70年馆藏精品展,展出了多台代表上个世纪上海制造的收音机,件件堪称精工之作。

TIPS

徐家汇

轨道交通:1号线、9号线、11号线徐家汇站

土山湾博物馆

开放时间:周二至周日9:00-16:30,16:00停止入场

地址:蒲汇塘路55号

轨道交通:地铁1、9、11号线徐家汇站,或地铁1、4号线上海体育馆站

公交:乘坐42、43、754、854、946路至漕溪北路裕德路站下车,923路至蒲汇塘路漕溪北路站下车

● 岁月留声——光辉70年馆藏精品展

门票:免费

展出地点1:土山湾博物馆

展期:即日-2019年11月30日

地址:徐汇区蒲汇塘路55号

开放时间:周二至周日 9:00-16:30(16:00停止入内)