海派之源-徐家汇源丨“身高两米,刀剑不入”古代外国人眼中的中国如此神勇?

名闻遐迩的徐家汇藏书楼,是海派文化开端与起源的典藏之所,更是当年西方汉学家研究中国的一个必达之地。

7月的海派之源-徐家汇源栏目,将由上海图书馆历史文献中心阅览部副主任徐锦华,通过《汉学研究与徐家汇》演讲,为市民游客带来围绕徐家汇藏书楼与欧美汉学研究史的漫谈……

16世纪末至18世纪中期,为西欧汉学史的起源阶段,至关重要。此阶段西方文化学者将中国文化成系统、大范围、深层次、多方面地介绍到西欧。这对西欧思想、学术界以及西欧社会均产生了深远的影响。西欧汉学的起源实为欧人对中国文明钦羡的产物。

汉学或称中国学,是指中国以外的学者对有关中国的方方面面进行研究的一门学科。

汉学,在英文中有一个专有名词Sinology,该词来源于古拉丁语Sinae,含义为丝绸、丝织品。

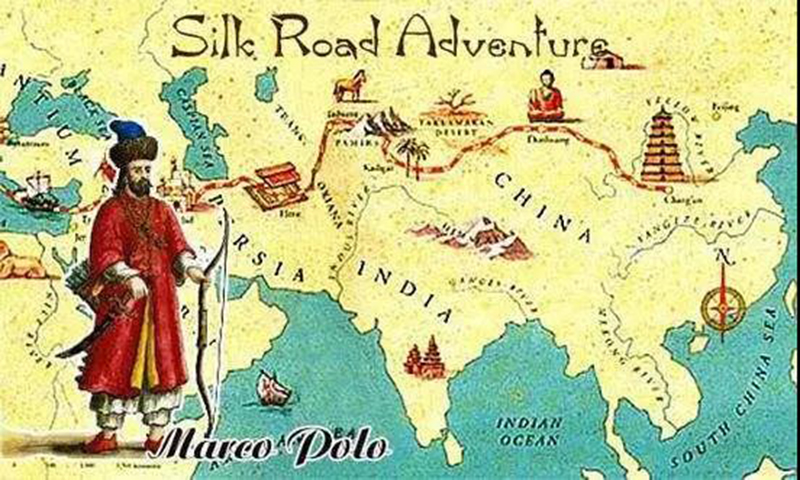

丝绸之路及海上丝绸之路贸易路线地图

早在“丝绸之路”时代,西欧就有不少学者想像过东方的文明古国,但限于当时的条件,他们的介绍多数是立足于想像之上。

老普林尼(Gaius Plinius Secundus)称Serice(古代希腊人和罗马人称中国为赛里斯国即丝绸之国)的丝生于树叶上,以水湿润后理顺,再织成各种纹样,最后贩卖到罗马。

公元前5世纪时,古希腊人克泰夏斯(Ctesias)笔下的中国人是这样的:“身高两米,皮厚如河马,刀剑不入,待人谦和,擅做买卖。”

其中,既有真实可信的成分(待人谦和,擅做买卖),也存在虚构部分(身高两米,皮厚如河马,刀剑不入),这是因为对中国缺乏系统的了解与研究。

这样的信息扭曲是由于在丝绸之路贸易往来期间,整个路程完全走下来需要3年左右的漫长时间,历经4至5次的分段贸易活动,信息传播的途中出便现了"变形走样"、不对称的情况。

到了中世纪,开始有西欧的旅行家、文化学者来到中国,并把在华的所见所闻向西欧作了报道,最负盛名的是威尼斯人马可波罗的《游记》,它把一个国土广阔、文明昌盛、美丽富饶的中国介绍到了西欧读者面前。

哥伦布相信大地球形说,认为从欧洲西航可达东方的印度和中国。1492年,他携带着西班牙国王和王后致中国皇帝的国书,率领船队从帕洛斯港出发,经加那利群岛后向西航行,先后到达巴哈马群岛和古巴、海地等岛。

地址:漕溪北路80号 *建筑内部修缮中,暂不开放

徐家汇藏书楼的部分藏书

徐家汇藏书楼收藏汇集了十七、十八世纪中西交流的丰富资料,中西文化互相交流在此拉开序幕。

在西方向中国传授机械、测绘、历算、水利、数学、军事制炮与铳炮技术等实用科学成就的同时,中国也向欧洲介绍了中国文化、习俗、儒学、伦理道德、艺术等传统文化。在这过程中形成的种种文献资料,是中西文化碰撞和交流的结晶,奠定了欧洲汉学研究的基础。