徐光启和利玛窦:新时代再相遇丨2020上海书展《徐家汇源》首发,约吗?

上海在400年前已经成了中西文化交流的桥头堡,这种传统非常深厚。我们在2007年就提出“徐光启是中西文化交流第一人”,远比林则徐早,学得也更好。在今天的徐家汇源,我们可以看到一段非常奇妙的历史,更能感受徐光启和利玛窦在新时代再一次相遇的现实意义。

由方世忠主编,复旦大学出版社出版的《徐家汇源》,展现了上海中西文化交流重镇“徐家汇源”诸多景点的前世今生。为新时代开启了新导引,为上海城市精神,注入了新内容。本书还辑录了众多专家、学者的相关研究成果和讲坛演讲的精彩片段,为进入徐家汇源、阅读“海派之源”,提供了多元视野和多重发现。

中西合璧进行时 徐光启和利玛窦:新时代再相遇 讲述人 | 徐承熙 & 李天纲

徐承熙 徐光启第十三世孙

复旦大学教授李天纲 《徐家汇源》特邀编辑作者

徐承熙:今天我和李教授受邀,在这繁花似锦的人间最美四月天,来到土山湾博物馆与大家齐聚一堂,纪念先祖徐光启诞辰457周年,是件幸事!

先祖徐光启逝世于1633年。到了1644年,中国就改朝换代了,明朝灭亡,清朝登场。这对于徐氏后裔来说,形势非常严峻。为什么呢?清朝的当政者,对徐光启耿耿于怀,因为他大力引进西洋火炮,曾经在一次战役中,把努尔哈赤一炮打成重伤,没有多久就死了,大大放慢了满清进攻明朝的节奏。明朝土崩瓦解以后,满清政府就想找徐光启的墓,要把它毁掉。

李天纲:因为徐光启一生为上海人做了许多好事,老百姓就在徐家汇搞72个假墓地,真假难辨,这样真的墓地就保留了下来。后来,到了康熙年间,社会矛盾缓和了,徐氏后裔的生存条件就好多了。

徐承熙:我们后裔总体来说,读书人、行医的比较多,在以后清朝几百年历史中,也有不少人为官。我是徐氏的三房子弟,徐光启有一个儿子、五个孙子,所谓三房就是从三孙一条线下来,这是我们族内的俗称。按照家谱来说,延续到我这一代,就是第十三代。如果按照我们徐氏宗谱,上推五代,那就是十八代。

这个就是文渊阁大学士徐光启,我们家谱里面的画像。

明代文渊阁大学士徐光启 1962年,上海举行了一个很隆重的纪念仪式,纪念徐光启诞辰400周年,在这个仪式上,我父亲就把家谱捐献给了国家。这本家谱是徐氏后代的孤本,非常珍贵。 李天纲:徐光启从小立志,他认为做人应该立身行道,从正辟邪,学习知识,保境安民。他的八股文不太好,但“经世致用”的学问很好。他做官也是要为社稷黎民贡献力量,所以他以天下事为己任,对自己要求很高,他一直认为,“一物不知,儒者之耻”,一个人有不懂得的知识应该觉得不好意思,他的求知求新的欲望很强。于是,他行万里路、读万卷书不算,还服膺学问,追求真理。从现在来看,他超越了同时代的知识分子,比同时代的官僚要清廉许多。 徐承熙:尽管在去世之前,他已经做到了文渊阁大学士,位居“一人之下、万人之上”,但他生活非常清贫,在70岁生日的时候,他拒绝所有人为他祝寿,一生两袖清风,清正廉明。但是他又追求人格独立,满怀宗教悲悯情怀,心系家国黎民,他的精神也是我们家族的传家之宝。 我本来一直居住在南市桑园街,徐光启为官前种的农业试验田就在那一带。

徐氏后裔的祠堂 九间楼

1983年,上海市举行纪念徐光启逝世350周年活动,在徐氏后裔的祠堂——九间楼,立了一块《明徐光启故居》,原南丹公园也在同年正式更名为光启公园。

家父在世时,不允许我们后辈连名带姓叫徐光启,一定要叫文定公,或者阁老太太。当初来到家里的访客也必定称徐光启为徐文定公、徐阁老,对他非常尊敬。

李天纲:这幅画上面的两个人就是徐光启和利玛窦,为什么说这幅画是中西合璧进行时呢?

徐利谈道 画中徐光启、利玛窦两个人,差不多高矮。我们并不知道利玛窦、徐光启的实际身材高矮,我认为这是画家的设计,把两个人放在平等的地位,一个中,一个西,一个戴着明朝的乌纱帽,一个戴着中国的儒冠,穿的是布衣。徐、利是平等的,中、西也是平等的,他们是在对话,有这样好的格局。从1670年开始,这幅画出现在欧洲出版的书画里,欧洲人就认定有这样的一个关系,徐光启和利玛窦两个人在对等地谈论“天”的学问,我们称它是“徐利谈道”。 1607年,徐光启的父亲去世后,从北京移葬到上海,徐光启随即做了一个开教大典,所以上海有天主教,就从徐光启开始,因此教会就纪念他。1903年,徐光启受洗300周年,天主教上海教区重修了徐光启墓地,有一个十字架竖起来了。到了1933年,纪念活动更大,不只教会纪念,民国政府很多人,也从南京过来纪念,上海市政府也参与活动,带着蒋宋孔陈的题词。他们是来凑热闹的,当时的“徐阁老”已经非常有名。我要强调的是:当时的社会已经对徐光启做了一个很好的认定,认定他的科学成就。 当时的中央研究院院长竺可桢,跟徐光启没有亲戚关系,只看过徐光启的著作,《几何原本》《崇祯历书》他都看得懂。他提出来说,徐光启是“中国的弗兰西斯·培根”。徐光启比培根要年长二十几岁,他认为徐光启是近代科学家,是中国科学事业的先驱。起源于意大利的近代科学,很早就传到江南,不比英国晚,本来可以好好发展,可惜徐光启的事业在清朝以后就后继乏人了。 到了1983年,南丹公园改名为光启公园,申请成文物保护单位,重建徐光启墓地,雕了一个塑像,就是我们今天放在纪念馆里的这座像。这都是当时市文化局方行局长的努力。他教过我们课,一直喜欢徐光启。方行找了著名数学家苏步青来题写徐光启墓碑,我曾问他为什么找苏步青,他说,因为苏步青是数学家,做几何研究。当时尚未论及徐光启的其他事迹,但《几何原本》的翻译是可以肯定的。这个碑今天还在,通过承认徐光启是一个科学家,重新肯定了徐光启。 几年后,在光启公园树立徐光启雕像,时任全国人大常委会副委员长、复旦大学历史系教授周谷城题字,认定徐光启是一个爱国者、政治家。 徐承熙:改革开放以来,徐汇区政府重修了墓阙,迁来了南春华堂,建了纪念馆,包括土山湾博物馆,可以说是高度重视优秀历史文化的传承,我们后裔非常感谢。纪念馆里的四尊铜像——《徐利谈道》《夜观星象》《桑园试种》《督造火炮》,非常鲜明地介绍了先祖徐光启一生的主要功绩。

光启公园内四尊铜像

李天纲:到了2003年,在徐汇区文化局努力下,按照1903年的原貌,恢复了徐光启墓地的十字架。这标志着徐光启另一个身份——天主教徒也得到了承认,这样就可以让他和利玛窦站在一起,《徐利谈道》图就被越来越多的人观看、欣赏和理解。现在,利玛窦在北京的墓已经修好了,那个地方原来就是耶稣会的墓地。中国申办2008年奥运会时,我们提议利玛窦和徐光启是中西文化交流的代表人物,他们是400年来的先驱,缔结了中意友谊,结果把欧洲国家的好几张票数也拉过来了。徐光启、利玛窦被研究了400多年,都是积极和正面的事迹。

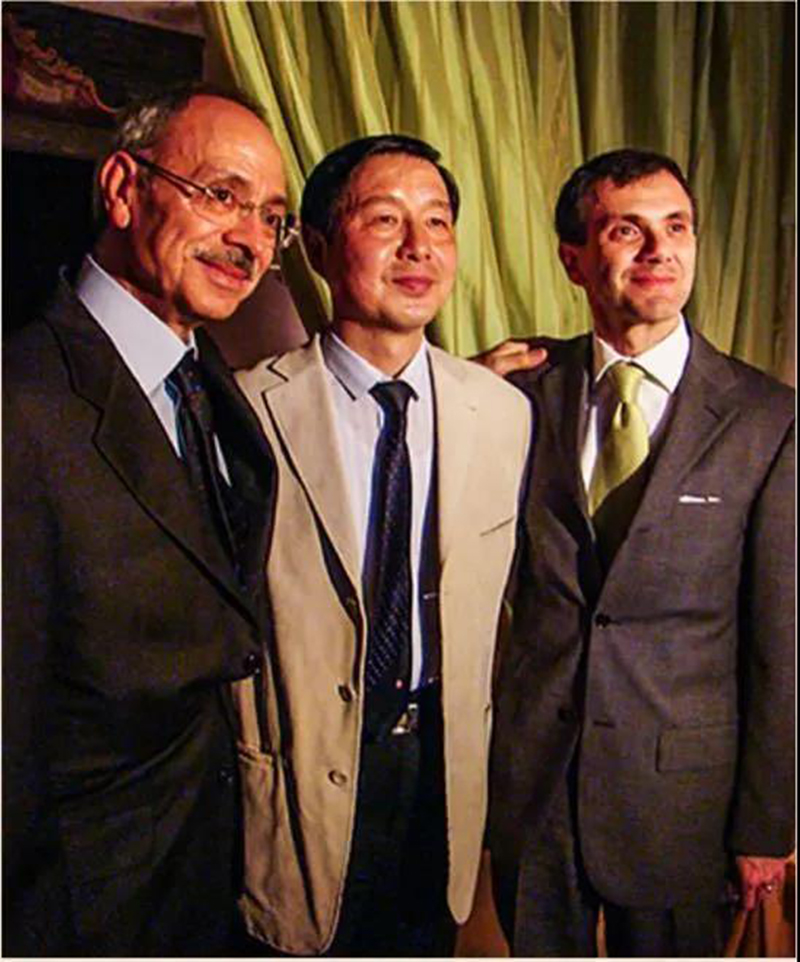

徐承熙:2007年,为纪念徐光启和利玛窦合译《几何原本》400周年,徐汇区政府找到了利玛窦家族和另一个传教士熊三拔家族的后裔,让我们实现了400年后的相遇,这个是非常不容易的。下图是研讨会的合影,是400年后的重聚,左边的利奇就是利玛窦家族的后裔,右边的倪波路是熊三拔家族的后裔。

徐承熙与利玛窦、熊三拔家族后裔的合影 2017年,徐汇区又组织了纪念《几何原本》翻译410周年的研讨会,我们徐氏后裔又走到了一起。在这个纪念活动中,还做了非常细致的工作。我们造了徐光启铜像,带到了意大利,意大利造的利玛窦铜像,也放在了徐光启纪念馆里。每一尊铜像都举行了落成典礼,徐光启铜像在利玛窦故乡马切拉塔落座时,意大利当地的大区领导,还有当初的主教、利玛窦基金会主席,包括中国驻意大利大使李瑞宇,都亲自参加了。 李天纲:这两个人所结成的友谊,他们开展的事业,对我们今天的发展非常有益。两个人的关系就像那幅画作一样,是平等、对等交流的。我读到过一本书,发现当代最重要的英美哲学家泰勒曾经提出:利玛窦、徐光启在400年前建立的这样一种关系,是人类应该去做到的。西方文化和中国文化原来不同,但它们相互交叉在一起的时候,双方强调的是密切合作,而不是相缠相斗。这种合作,不但是知识上相互学习,而且在信仰上也共享共融。这种关系不但保存“多样性”,而且更加积极地追求“普适性”,这是他们两人给当代人的最好启示。 在当今环境下,我们会越来越感觉到,徐光启和利玛窦两人在一起坐而论道,哦,站而论道——本身就是一个文化符号,代表着不同的文化、不同的文明,完全可以相互学习。我们是上海人,都是上海文化的成员,自然会为有“徐阁老”这样的先贤而骄傲;同时,“海纳百川”,上海文化的特点就是特别能够学习外来文化的先进之处,我们要像徐光启那样,花更多的力气学习别人的长项,翻译西学,追求科学和真理,弥补自己的缺陷。上海在400年前已经成了中西文化交流的桥头堡,这种传统非常深厚。我们在2007年就提出“徐光启是中西文化交流第一人”,远比林则徐早,学得也更好。在今天的徐家汇源,我们可以看到一段非常奇妙的历史,更能感受徐光启和利玛窦在新时代再一次相遇的现实意义。 图文并茂 带你熟知四百年来的海派文化“网红人物” 真人解读 伴你寻访中西交融的经典地标“打卡胜地” 《徐家汇源》 上海书展新书首发

时间:2020年8月15日12:00-13:00

地点:上海市区延安中路1000号,上海展览中心中央大厅

嘉宾:

方世忠 《徐家汇源》主编,徐汇区人民政府区长

陈志敏 复旦大学副校长

沈文忠 《徐家汇源》特邀作者之一,上海市文联副主席、专职秘书长

严峰 复旦大学出版社党委书记、董事长

王卫东 复旦大学出版社总编辑

李天纲 《徐家汇源》特邀编辑、作者,复旦大学教授

宋怀强 表演艺术家,上海戏剧学院教授

李平 《徐家汇源》特邀编辑、作者,上海师范大学教授

冯志浩 《徐家汇源》作者之一,上海市文物保护研究中心研究部主任

徐承熙 徐光启第十三世孙

指导单位:上海市文化和旅游局

主办方:复旦大学出版社、徐汇区文化和旅游局、徐家汇街道办事处

承办方:上海市徐家汇源旅游发展有限公司

图书编辑:贺琦

特约编辑:顾潜