海派之源-汇游徐家汇丨从校园歌曲到中国艺术歌曲,学堂乐歌都经历了什么?

海派之源·汇游徐家汇系列 | 每月的最后一个周六,让我们身处徐家汇源的大气场中,与海派文化相识相逢,和经典时尚相依相伴! 本期主题 -“学堂乐歌”与中国艺术歌曲 8月31日(周六),“海派之源·汇游徐家汇”活动在徐汇中学小礼堂与大家再次相聚。

活动主讲人:韩斌

韩斌,音乐学家。上海音乐学院学科规划办公室副主任、贺绿汀中国音乐高等研究院副秘书长、副研究员。毕业于上海音乐学院音乐学系。出版《西方合唱音乐纵览》等著作12种,曾荣获2009年度中华人民共和国文化部科技创新奖、2013年度上海市科学技术进步三等奖。近年来,致力于黑胶唱片研究,担任中国唱片博物馆顾问、中国唱片(上海)有限公司学术顾问、先后策划《艺声缘:上海香港双城唱片回忆》《海上声影:早期声音里的上海音乐》《知音雅汇》等大型黑胶唱片艺术展览。

中国艺术歌曲

艺术歌曲,是中国近代音乐史上一种重要的创作体裁。在古代,也有琴歌的传统,文人士大夫会和着琴曲吟唱诗词。进入近代之后,中国的几代作曲家从最早的填词、模仿,到之后的成熟写作,走出了一条别具一格的艺术歌曲创作之路。

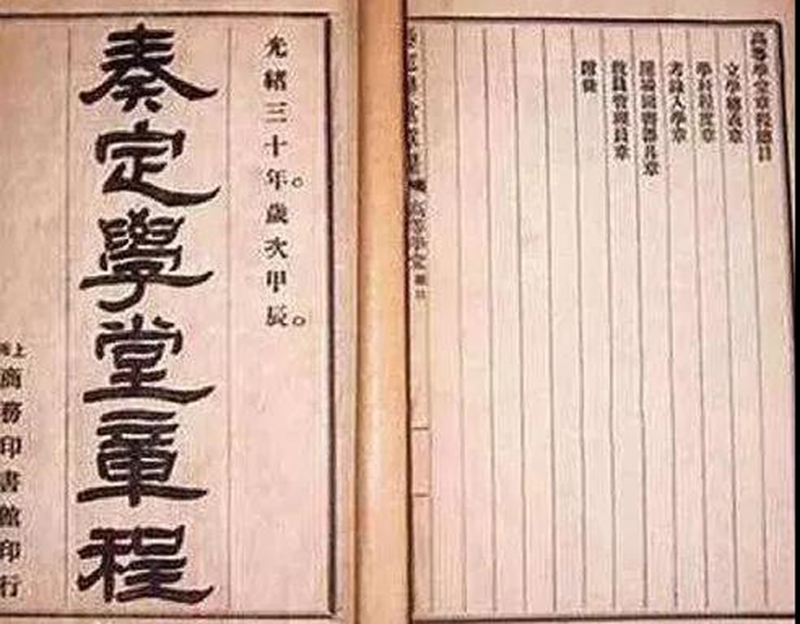

而学堂乐歌,则是中国歌曲创作的先声。从1903年清政府颁布《奏定学堂章程》之后,新式学堂在中国诞生。这时,在新式学堂里开设了“乐歌”课程,于是,“学堂乐歌”就此诞生。

学堂乐歌

徐汇公学早期学生歌咏

徐汇公学,这里曾经早早传出悠扬的旋律,在中国现代音乐史上留下了属于徐汇的印记。

在这座新式学堂里求学的少男少女,曾在这里初次领略了来自古筝、琵琶与提琴、黑管交响的艺术魅力……一个理想、一段先声,造就了开时代教育之先河的“学堂乐歌”。

中国近现代音乐

沈心工、李叔同、曾志忞等先贤前辈着力创作,凭借新式学堂课程的推广,深刻影响了中国近现代音乐教育的进程。

沈心工先生是学堂乐歌的第一代重要作曲家,是中国近代普通学校音乐教育初创时期最早的音乐教师,一生作有乐歌180余首,多数采用外国歌曲的曲调,少数采用中国传统民歌填词或专门作曲。他着手进行的学堂乐歌创作与教学实践,对中国艺术歌曲的产生具有相当重要的影响。

沈心工的代表作有歌曲《体操——兵操》(又名《男儿第一志气高》)、《黄河》等,出版乐歌集《学校唱歌集》等。此外,沈心工还创设唱歌课,并且多处教授、推广。

李叔同

李叔同先生是中国近代音乐史上著名的音乐教育家,也是学堂乐歌的代表人物。他一生写过65首乐歌,其中用现有的曲调配词或者填词的占绝大多数,达到60首。他的创作虽不及沈心工多,但由于其名望更高,且作词古雅,得到知识分子的喜爱。

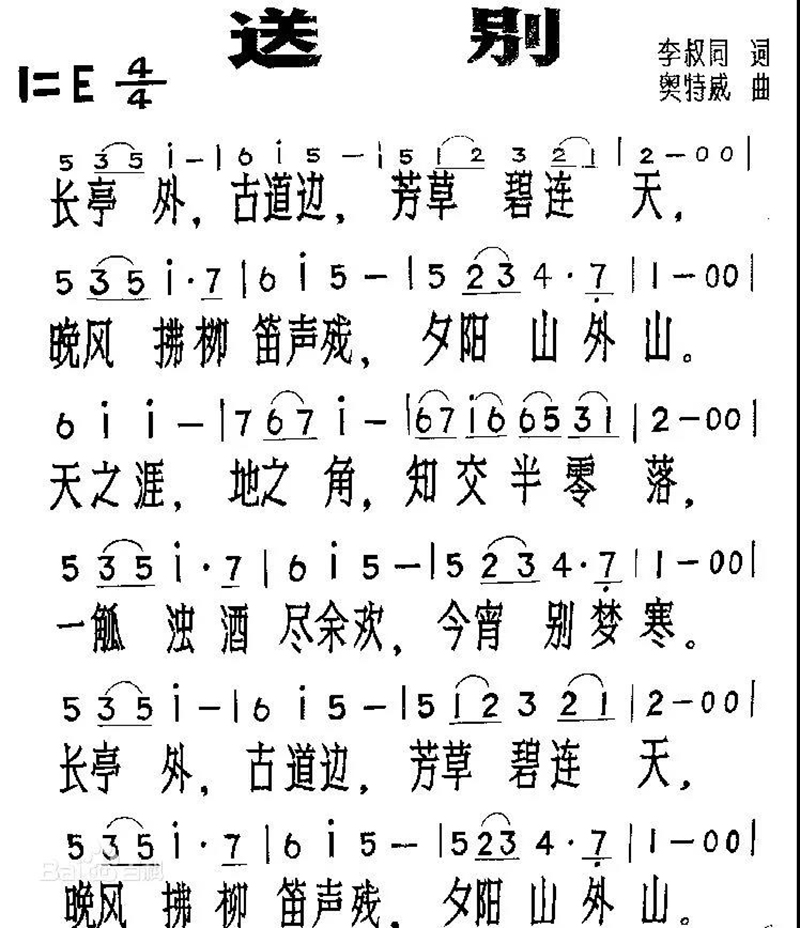

汪毓和先生曾经评价:“李叔同的许多歌曲在艺术水准上是超过了同时代人的。”比如他根据美国作曲家奥德威的《梦见家和母亲》(Dreaming of home and mother)曲调填词的《送别》,至今仍然传唱不衰。

作为一批早期的探索者和开拓者,他们逐步尝试着釆用中国传统文化中的优秀诗词,与西洋乐器伴奏有机巧妙地相结合,运用某些西洋先进的作曲技法,突破中国以往的单声部音乐体系,渐渐朝着和声织体、复调手法、多声部艺术效果等创作方式上迈进。

上世纪20年代后,随着第一代音乐留学生学成,萧友梅等有感于“现在吾国学校所用歌集,其曲调多采自外国。第填词者多非谙乐理之人,致词句与乐句不能针对”,遂开始了创作尝试。

赵元任

1926年,语言学家、作曲家赵元任先生,根据刘半农先生的诗歌名作《教我如何不想她》谱写了脍炙人口的艺术歌曲。这首诗歌是我国早期流传甚广的名作,歌曲亦朗朗上口,兼具抒情,惹人喜爱。

赵元任是中国现代语言学先驱,被誉为“中国现代语言学之父”,同时也是中国现代音乐学先驱,“中国科学社”的创始人之一。

青主(廖尚果)

青主(廖尚果)是我国著名的音乐史家。他在歌曲创作方面,能做到古为今用,洋为中用,土洋结合。创作有声乐作品《大江东去》《红蒲枝》《赤日炎炎似火烧》等,其中1930年,他根据宋代词人李之仪的名作《卜算子》,谱写了艺术歌曲《我住长江头》,堪称佳作。

萧友梅

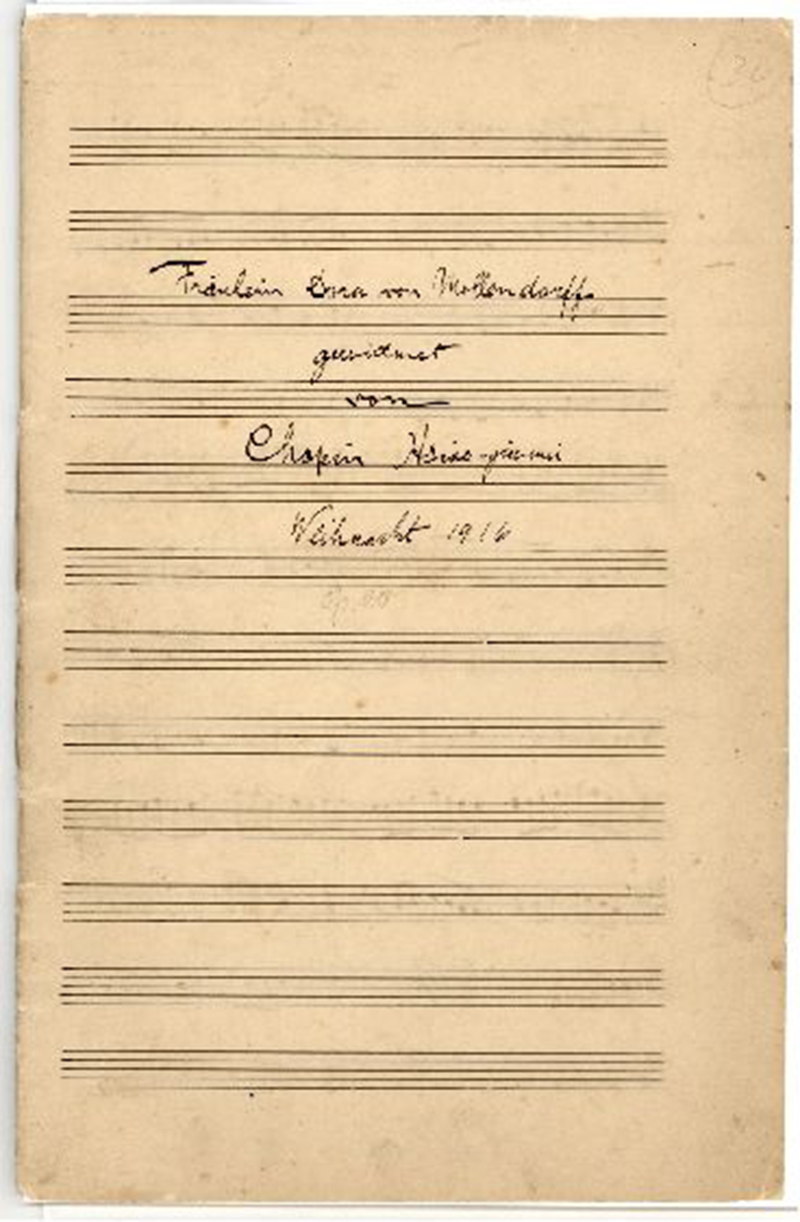

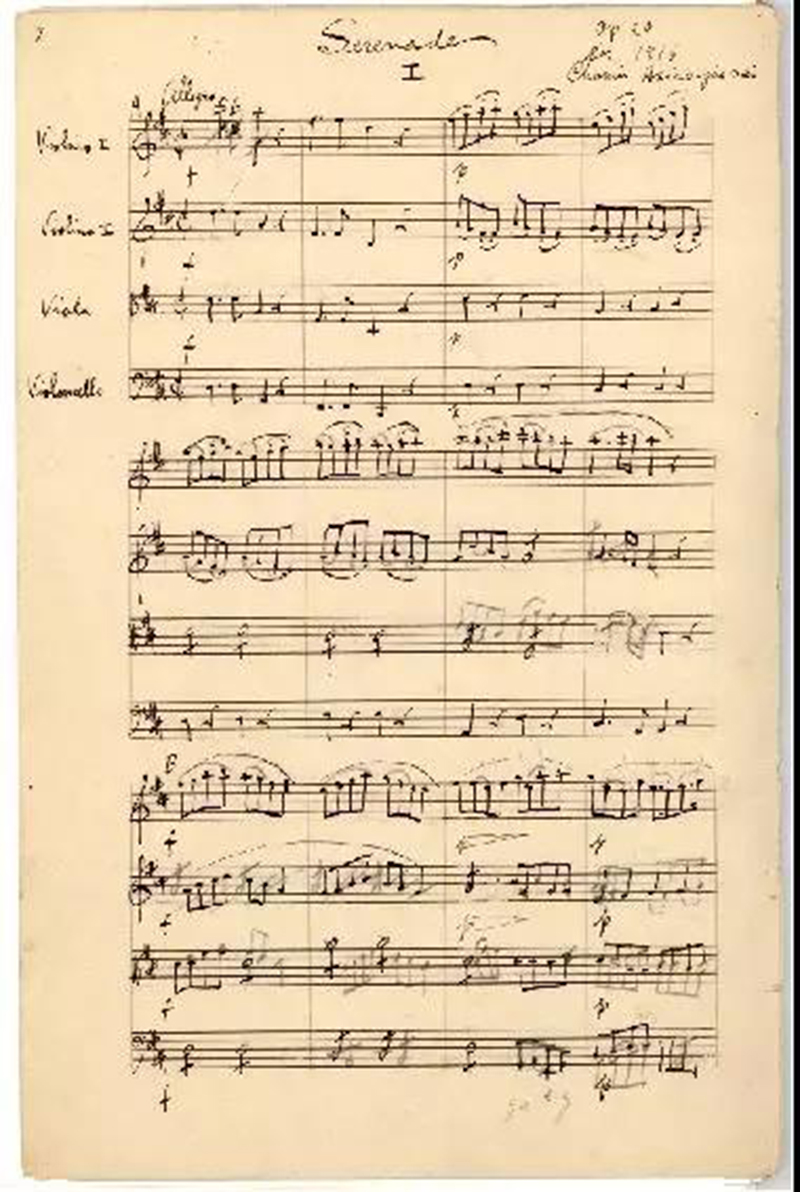

1913年,萧友梅在莱比锡国立音乐院进修作曲。他在莱比锡期间,创作了弦乐四重奏《小夜曲》,这是中国第一首弦乐四重奏作品。手稿封面写着“献给朵拉·冯·莫伦多尔夫小姐,萧友梅(雪朋)于1916年圣诞夜,作品第20号”。

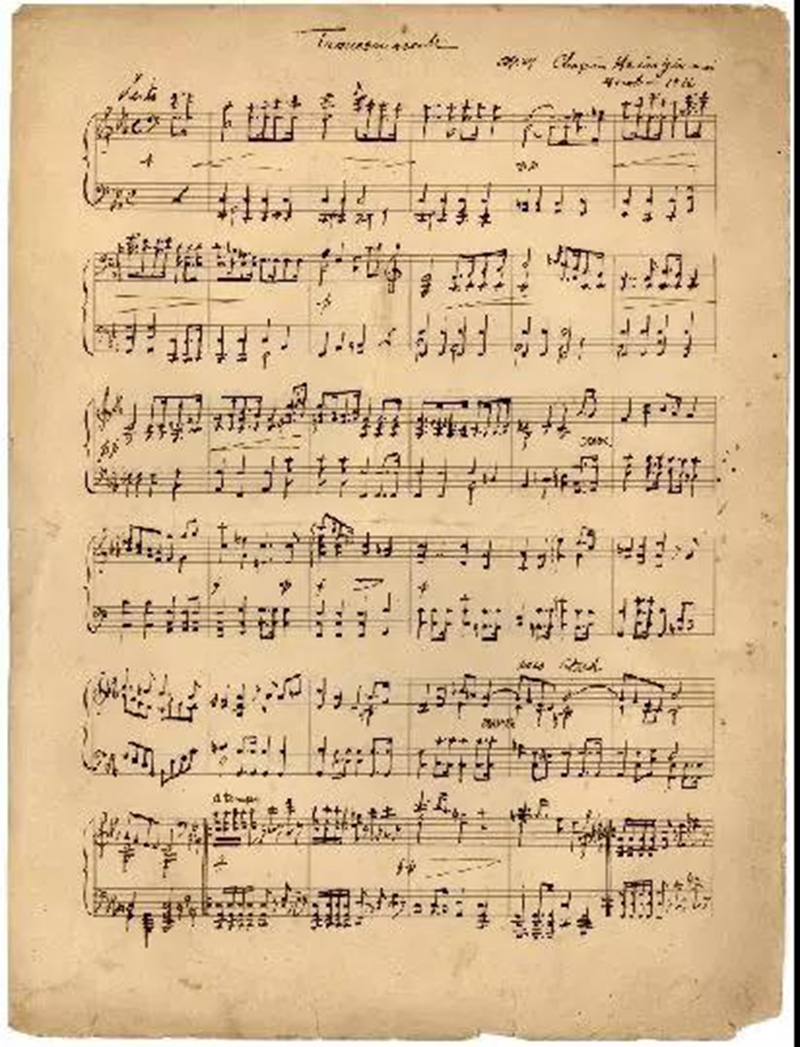

弦乐四重奏《小夜曲》手稿

此外,中国最早的管弦乐作品《哀悼进行曲》(Trauermarsch,Op.24)也是由萧友梅创作的,在钢琴谱手稿上题有“《哀悼进行曲》,作品第24号,萧友梅(雪朋)于1916年12月”的字样。

《哀悼进行曲》手稿

1920年9月,应当时北京大学校长蔡元培之请,萧友梅任北大中文系讲师及音乐研究会导师,讲授和声学、音乐史。1922年8月,萧友梅受聘为北京大学音乐传习所教务主任。

黄自

1921年,黄自师从何林一夫人(即张慧珍女士,清华校歌的谱曲者)学习钢琴,翌年,随王文显(清华英文系主任,著名剧作家)夫人学习和声。

后入学耶鲁大学音乐学校学习,师从校长史密斯教授(David Stanley Smith,1877-1949)。1929年,黄自从耶鲁毕业,5月31日毕业作品《怀旧》由纽黑文交响乐团首演,这也是中国作曲家的作品首次在西方演出。

1929年9月,黄自受聘担任国立音乐专科学校理论作曲组专任教员并兼教务长。黄自教学工作繁重,讲授包括和声学、对位法、赋格曲作法、曲体学、配器法等课程,深受学生敬爱。

1933年,受商务印书馆委托,黄自与应尚能等几位合作编写《复兴初级中学音乐教科书》,共六册。黄自担任和声与欣赏两部分的文字撰写,并创作了28首歌曲收入教材。《西风的话》,廖辅叔词,收入第十一版续印本,传唱一时。

《西风的话》手稿

《都市风光幻想曲》是黄自先生在1935年为电通公司的影片《都市风光》所谱写的片头音乐,这也是中国电影音乐历史上第一首真正意义上的电影配乐。

据黄自夫人回忆,为了写好这段音乐,不爱逛街的黄自让其陪同,特地去了南京路亲自感受氛围,以这样的体验而创作出了音乐。

《都市风光幻想曲》手稿

经过萧友梅、黄自、赵元任、青主等一代作曲大家的努力,使得学堂乐歌发生了从校园歌曲逐步发展到中国艺术歌曲的转变。

- TIPS -

徐汇公学旧址(崇思楼)

地址:虹桥路68号

交通:地铁1/9/11号线,徐家汇站20号口出,步行2分钟可达