我和徐家汇丨讲述人:冯志浩

汇集才思灼见,感受海尚气场,《我和徐家汇》邀沪上闻人学者、能人巧匠、讲故事、溯根源、话神奇,描绘海派文化策源地之美,讲述“我”和徐家汇故事情缘。

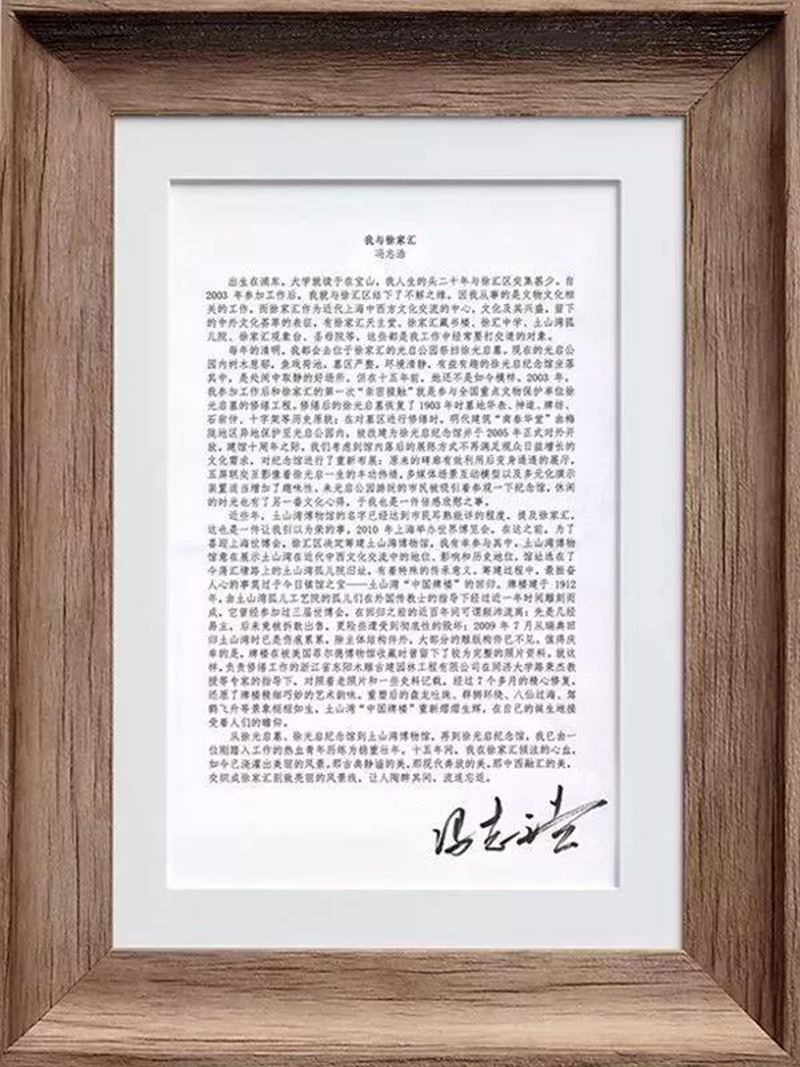

冯志浩

徐汇区文物管办公室主任

土山湾博物馆馆长

参与筹建徐光启纪念馆、土山湾博物馆、黄道婆纪念馆、邹容纪念馆等博纪场馆。编辑出版了《历史上的徐家汇》《影像土山湾》《土山湾记忆》《徐光启与几何原本》《中西文化会通第一人》《被更乌泾名天下》《留存的历史》《徐汇区文物志》《百年渊源——早期世博会的上海记忆》《龙华的传说》《薪尽火传》《重拾历史碎片——土山湾研究资料粹编》《徐光启——放眼看世界的先驱》《徐汇文脉》《高校博物馆发展研究——以上海地区为中心》等书籍。

汇游徐家汇《与“中国牌楼”亲密接触》

5月的“汇游徐家汇”活动邀请了冯志浩先生参加。活动中,冯志浩以和徐家汇的第一次“亲密接触”为主要线索,引领听众从一个亲历者的视角,深切关注全国重点文物保护单位徐光启墓的修缮工程、土山湾博物馆筹建、“中国牌楼”回归等重大文化重建事件,深切感知多重未知的文化惊喜;最后,再与主讲人一起,深度游赏土山湾博物馆,听学者现场解读那古典静谧的美、现代奔放的美、中西融汇的美。那么,冯志浩与近代上海中西方文化交流的中心的徐家汇又有着怎样的不解之缘呢?一同来听一听他的故事吧…… 我与徐家汇——冯志浩 出生在浦东,大学在宝山就读,我人生的头二十年与徐汇区交集甚少。自2003年参作后,我就与徐汇区结下了不解之缘。因我从事的是文物文化相关的工作,而徐家汇作为近代上海中西方文化交流的中心,文化极其兴盛,留下的中外文化荟萃的表征:有徐家汇天主堂、徐家汇藏书楼、徐汇中学、土山湾孤儿院、徐家汇观象台、圣母院等,这些都是我工作中经常要打交道的对象。 每年的清明,我都会去位于徐家汇的光启公园祭扫徐光启墓。现在的光启公园内树木葱郁,鱼戏荷池,墓区严整,环境清静,有益有趣的徐光启纪念馆坐落其中,是处闹中取静的好场所。但在十五年前,她还不是如今模样。2003年,我参作后和徐家汇的第一次“亲密接触”,就是参与全国重点文物保护单位徐光启墓的修缮工程。修缮后的徐光启墓恢复了1903年时墓地华表、神道、牌坊、石翁仲、十字架等历史原貌;在对墓区进行修缮时,明代建筑“南春华堂”由梅陇地区异地保护至光启公园内,被改建为徐光启纪念馆并于2005年正式对外开放。建馆十周年之际,我们考虑到馆内落后的展陈方式不再满足观众日益增长的文化需求,对纪念馆进行了重新布展:原来的碑廊有效利用后变身通透的展厅,五屏联交互影像显示着徐光启一生的丰功伟绩,多媒体场景互动模型以及多元化演示装置适当增加了趣味性。来光启公园游玩的市民被吸引着参观一下纪念馆,休闲的时光也有了另一番文化心得,于我也是一件倍感欣慰之事。 近些年,土山湾博物馆的名字已经达到市民耳熟能详的程度,提及徐家汇,这也是一件让我引以为荣的事。2010年上海举办世界博览会,在这之前,为了喜迎上海世博会,徐汇区决定筹建土山湾博物馆,我有幸参与其中。土山湾博物馆意在展示土山湾在近代中西文化交流中的地位、影响和历史地位,馆址选在了今蒲汇塘路上的土山湾孤儿院旧址,有着特殊的传承意义。筹建过程中,最振奋人心的事莫过于今日镇馆之宝——土山湾“中国牌楼”的回归。牌楼建于1912年,由土山湾孤儿工艺院的孤儿们在外国文化人士的指导下经过近一年时间雕刻而成,它曾经参加过三届世博会,在回归之前的近百年间可谓颠沛流离:先是几经易主,后来竟被拆散,更险些遭受到彻底性的毁坏;2009年7月从瑞典回归土山湾时已是伤痕累累,除主体结构件外,大部分的雕版构件已不见。值得庆幸的是,牌楼在被美国菲尔德博物馆藏时曾留下了较为完整的照片资料。就这样,负责修缮工作的浙江省东阳木雕古建园林工程有限公司在同济大学路秉杰教授等专家的指导下,对照着老照片和一些史料记载,经过7个多月的精心修复,还原了牌楼精细巧妙的艺术韵味。重塑后的盘龙吐珠、群狮环绕、八仙过海、驾鹤飞升等景象栩栩如生,土山湾“中国牌楼”重新熠熠生辉,在自己的诞生地接受着人们的瞻仰。 从徐光启墓、徐光启纪念馆到土山湾博物馆,再到徐光启纪念馆,我已由一位刚踏入工作的热血青年历练为稳重壮年。十五年间,我在徐家汇倾注的心血,如今已浇灌出美丽的风景。那古典静谧的美,那现代奔放的美,那中西融汇的美,交织成徐家汇别致亮丽的风景线,让人陶醉其间,流连忘返。