圣母院旧址:富家女筹毕生衣食之“资”入会,遗孤女凭手艺“门头上”相亲

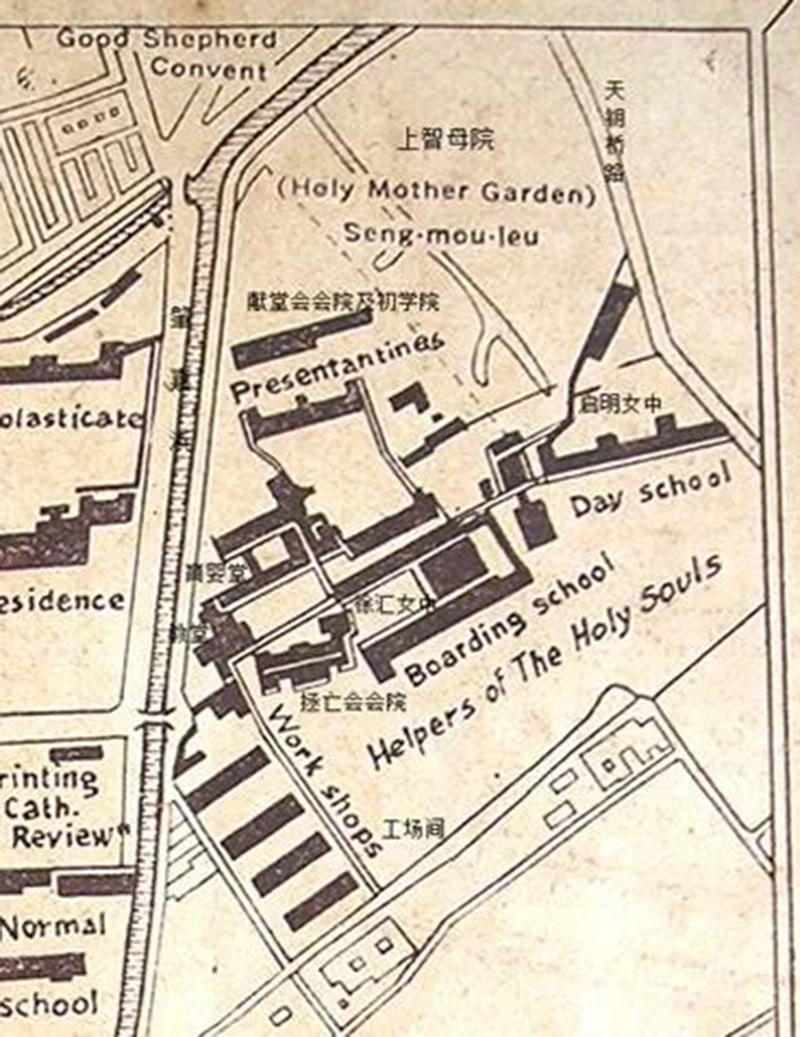

1937年徐家汇圣母院布局

最初的圣母院规模宏大,是徐家汇及其附近地区的女教徒过宗教生活的中心场所,至少由14幢建筑组成,每幢建筑可容纳300人以上,曾是近代上海最大的女性教会机构,内设拯亡会、献堂会、幼稚园、育婴堂、女子中学、聋哑学堂,以及刺绣间、裁缝间、洗衣场等,其中尤以育婴堂最为有名。

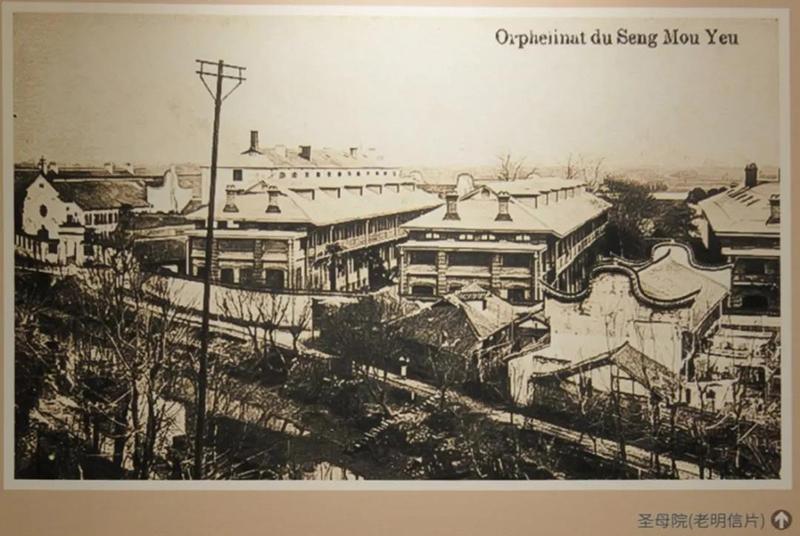

1930年代的徐家汇圣母院

在欧洲,拯亡会修女大多是寡妇,

但在上海,大多是家境富裕的女青年。

昔日徐家汇圣母院大门

拯亡会1856年创建于法国,1867年到上海,逐渐成为上海最重要的女修会。1950年有修女176人,其中中国籍约100人。会中通用语言是法语。在欧洲,拯亡会修女大多是寡妇,但在上海,大多是家境富裕的女青年。中国人要当修女,必须在学成之后,自筹毕生衣食之“资”入会。1930年代,此“资”标准是3000大洋;也有人带土地、房产入会。入会后,逢自己发大愿、院长嬷嬷生日等纪念日,家属还要送礼到会中。不少家属所送礼品是成卡车的水果、食品或用物。

不少贫苦家庭,抱着能长大的希望,

把亲生骨肉送到里面。

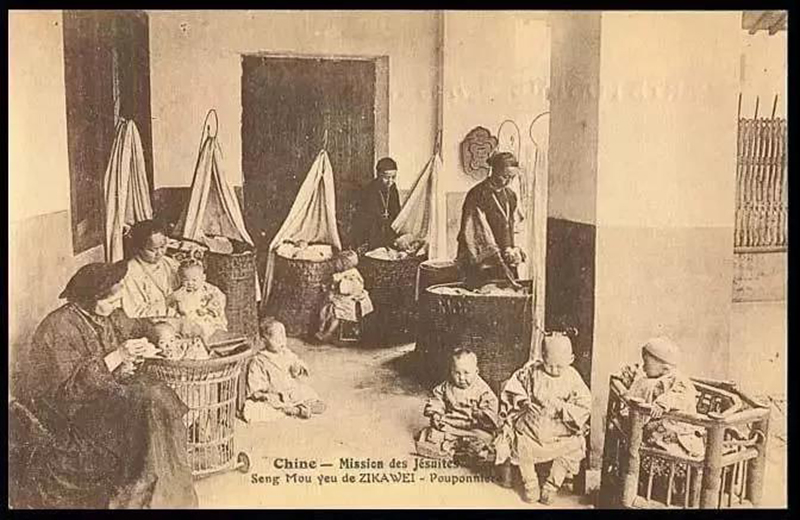

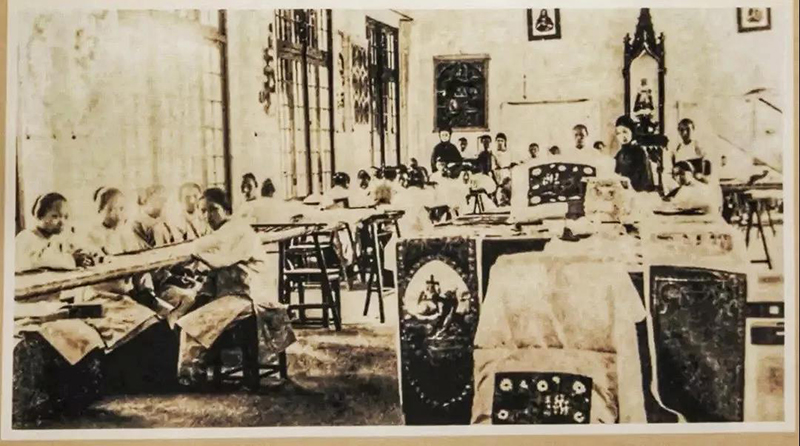

大毛头间的孤女们 在圣母院内,育婴堂和孤女院是最小的一部分。清咸丰五年,圣母院育婴堂在青浦横塘建立。清同治三年(1864年),迁至徐家汇附近王家堂。同治八年,又迁入今漕溪北路201号一幢5层楼房新院,由徐家汇圣母院拯亡会承办,也就是今日徐家汇圣母院旧址所在的区域。 不少贫苦家庭,抱着能长大的希望,把亲生骨肉送到里面。徐家汇圣母院育婴堂起初抚养的方法是把托给徐家汇及其附近的“奶妈”抚养,每月1次抱到育婴堂来,由管育婴堂的嬷嬷检查的身体状况,并发给预先讲定的工资(约合4个法郎)和的衣着。 同治十年起,育婴堂逐渐设置小毛头间、小班、大班。小毛头间是吃奶的,大毛头间是断奶的2岁或3岁的幼儿,小班是13岁以下的女孩,大班是13岁以上的孤女,也就是“孤女院”。婴孩养育由修女负责,由保育生或小班、大班孤女操持,拯亡会逐月向教会呈送工作报告。死亡率很高,但也有侥幸长大的。 孤女哑者们的手工多细致和精美。 圣母院按孤女的天赋能力,使其分别学习刺绣、花边、缝衣等工艺,以便出院后能自食其力。在圣母院女工作坊,设有刺绣所、花边间、缝纫间、绒线间、洗衣场和修补室等。1924年,圣母院刺绣作品参加罗马展览会并获,圣母院女工作坊得誉“孤女哑者们的手工多细致和精美”,“诚教育工艺,及慈善事业之伟观也”。 本堂在调查其实情后,告知孤女, 使孤女与求婚者会面,自己决定。 这些孤女成年后,多数和土山湾孤儿院的孤儿结婚。她们品性良好、老实单纯、有一定的文化知识和谋生手艺,很容易嫁出去。圣母院为她们掌握的择偶标准是天主教徒、有一门手艺。求婚者需有正式介绍人,“本堂在调查其实情后,告知孤女,使孤女与求婚者会面,自己决定”。双方在圣母院“头门上”相亲。男方看中后要付给圣母院聘金;聘金约合几石米。 1869年徐家汇圣母院 结婚后,孤女们一般仍回工场间她们原来的工作。她们生产的花边、刺绣等手工制品,价很高,但工资很低,大多生活贫苦。抗日战争前,圣母院工场间工资每两星期发一次,最高是2元4角,如两星期内天天不迟到,加“赏钱”5角。生了,往往仍送到堂里当“孤儿”。 圣母院孤女和土山湾孤儿俗称均为“堂囝”。有的人祖孙三代都是堂囝。 徐家汇圣母院分别于1994年和2007年,列为第二批上海市优秀历史建筑和徐汇区文物保护单位。虽然历经岁月沧桑,几经改作他用,但圣母院建筑风貌依然如故,它像一个老人,依然在以关爱的眼神,旁观着身边的繁华转换,纵然人世变幻,也要在内心保留一处温暖有爱之地。 圣母院旧址(上海老站) 地址:漕溪北路201号(近南丹路,地铁1号线徐家汇站9号出口) 游客参观时间:10:00-11:00,14:00-16:30