海派之源-景区巡礼丨这本“工作日志”,竟成为欧洲了解中国的第一手资料

徐家汇藏书楼的部分藏书

徐家汇藏书楼收藏汇集了十七、十八世纪中西交流的丰富资料。今天,小编为大家带来关于徐家汇藏书楼藏书《英使谒见乾隆纪实》的小故事,现在就让我们一探究竟吧!

西方人所作英国使节马戛尔尼

觐见乾隆皇帝的漫画

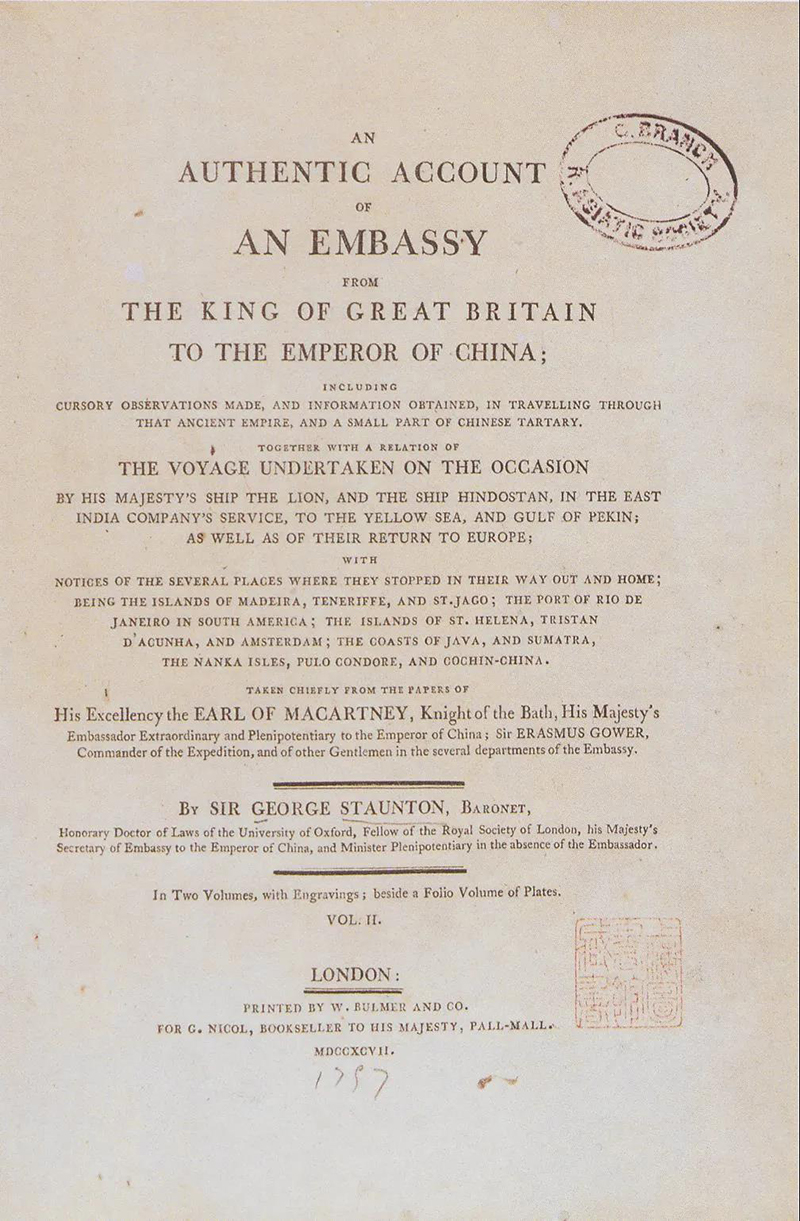

18世纪末为开拓中国市场,英国国王乔治三世派遣以乔治·马戛尔尼为首的英国外交使团访华。1792年9月使节团乘船远航,1793年抵达中国,9月14日马戛尔尼在热河谒见乾隆。1794年1月使团启程归国,9月回到伦敦。

《英使谒见乾隆纪实》1797年版,三卷

《英使谒见乾隆纪实》中提及了诸多关于清代社会生活的内容,大致为三个部分,第一部分为精耕细作的农业活动,其次是百姓日常生活,最后是描写沿海沿江的渔业活动以及纤夫、水上人家的水上生活。

关于日常生活方面的内容,在书中的篇幅就更多了,而且内容也更为广泛,衣食住行样样皆有。穷人和富人之间穿衣方面的差别(尤其是女性服饰),记录得十分详细。

使节团的主要交通工具是帆船,因此他们对于沿海沿河情况非常熟知。

对于沿海沿河城市、小镇的情况,他们记述道:无论在小镇还是大城市,高高的围墙将区域严严实实地包围起来,里面没有西方人想象的高塔、寺院,就连比较漂亮的大屋也很少发现,多数都是简陋的矮小平房。

在城市之中,贸易非常繁荣,货物琳琅满目。人们安分守己,忙于自己的生活,对于新事物持有非常强烈的好奇心,总是会不自觉地走上前去围观看个究竟,使节团经常遇到被围观的情况。

- TIPS -

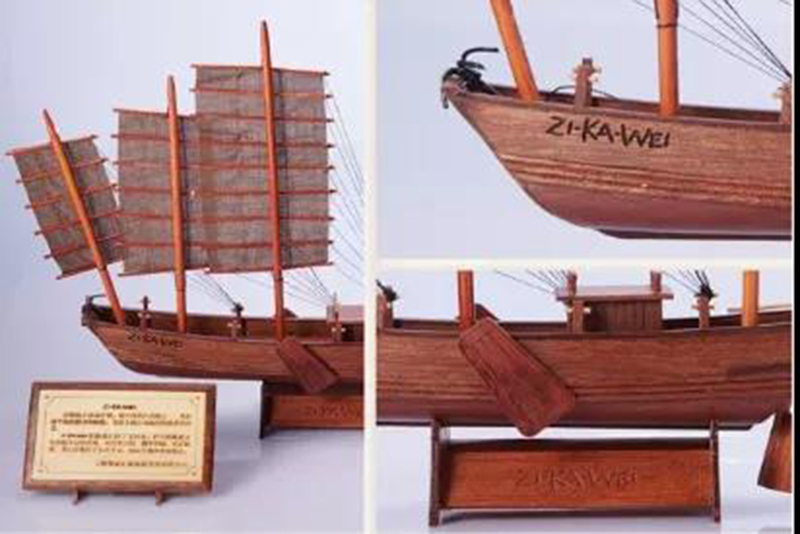

“ZI-KA-WEI”号沙船船模

沙船始于唐宋时期,曾是上海江河海岸的一道风景线,为上海港和上海城市的发展和进步作出了贡献。1990年通过的上海市市标,正是以市花白玉兰、沙船和螺旋桨三者组成的图案。

刻在沙船模型上的“ZI-KA-WEI”是“徐家汇”三个字用上海话发音的拉丁文音译,从海派之源起锚扬帆,象征平安亨通。

长按识别上方二维码,即可跳转进入景区微店。